本文系博客精选,来源于“吴晓波”

文|吴晓波

一

“惟知之深,故爱之切。若一民族对其已往历史无所了知,此必为无文化之民族。此民族中之分子,对其民族,必无甚深之爱,必不能为其民族真奋斗而牺牲,此民族终将无争存于并世之力量。”

这是80余年前钱穆先生在《国史大纲》中写下的文字,今天读来仍有铿锵之感。

|

| 《国史大纲》封面 |

1990年8月30日,国学大师钱穆钱宾四先生作古,到今天已经过去整整31个年头。我记得自己当年初读《国史大纲》时,年纪不过20出头,阅历不深,翻书倒快。囫囵吞枣地读完全书,没什么特别感觉,还自忖不喜欢钱穆的治学方法。

但几天前,我再从书架上取下《国史大纲》翻阅,才发觉随着年岁渐长,感受早已有大不同。我越来越发觉老先生做学问有自己的独到之处,他对中国文化的看法经得起时间的考验。

二

钱穆是江苏无锡人,出生在1895年。

你会发现,民国历史上一些非常著名的文学家、政治家、军事家,有很多都出生于1890年代,比如1890年出生的陈寅恪、1891年出生的胡适、1893年出生的毛泽东。他们可以说是100多年前的一批90后。

这一代人蛮悲催的,因为身处清廷没落和中国文化最走投无路的黑暗年代。人人都怀着一腔热血,迫切希望为这个国家找到出路,所以他们也是五四运动中最主力的那一拨人。

这也就不难理解,为什么100多年前的这批90后里,诞生了不少像胡适这样的全面西化派,抑或是毛泽东这样的革命派。

相比于这些元气充沛的同龄人,钱穆在当年多少显得有些少年暮气。

他7岁入私塾读书,11岁入常州中学堂,15岁转入南京私立钟英中学。适逢武昌起义,钱穆遂辍学。迫于生计,1912年,钱穆开始在乡村小学任教。

教书之余,钱穆坚持读书、写作。他效法古人“刚日读经、柔日读史”,清晨读经、子等难读之书,夜晚读史籍,日中泛览杂书,并先后撰写《论语文解》《先秦诸子系年》《刘向歆父子年谱》等著作。

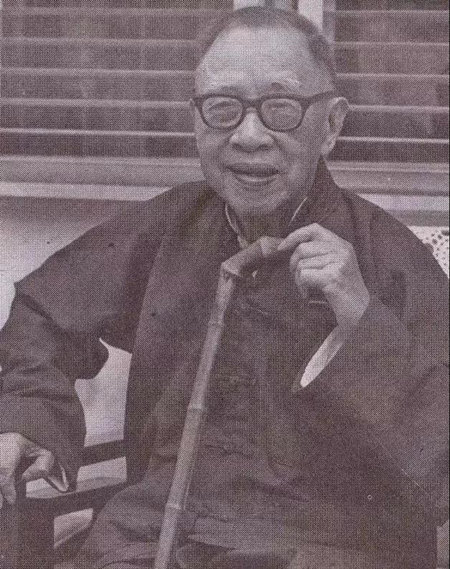

1930年,受著名历史学家顾颉刚引荐,35岁的钱穆来到燕京大学任国文教授,不久后转入北大。

这个从乡村跑出来的教师本不起眼,他既没有留洋的学历,也没有博士的头衔,但因为讲课特别生动、透彻,钱穆竟很快成了北大上课最叫座的教授。

历史学家何兹全先生回忆说,“钱先生讲课非常精彩,堂堂爆满。他讲课讲到得意处,像和人争论问题一样,高声辩论,面红耳赤,在讲台上龙行虎步,走来走去,这头走到那头,那头走到这头。”

|

| 北大史学系1938年毕业班师生合影 前排左起:郑天挺、姚从吾、钱穆 |

后来,钱穆将自己在国学史课上的讲义稿编撰成书——就是今天依然畅销的《国史大纲》。

三

当年写过中国通史的人不少,比如钱穆在常州中学堂时的老师吕思勉就曾著《白话本国史》《吕著中国通史》。

此外,较有影响的还有缪凤林的《中国通史纲要》、张荫麟的《中国史纲》等。其中被诸多近现代学者公认最有洞见,在今天也最受当代读者喜欢的,应当还是钱穆的这本《国史大纲》。

是钱穆比吕先生他们的学问更深厚吗?

在我看来,其实最关键的不是学问的高低,而是钱穆先生做学问以及对待中国文化的态度。

在《国史大纲》的扉页,钱穆先生写下一段话,大意是,“凡是读这本书的人,都要具备以下四个信念:

第一,相信一个国家的国民对本国的历史都是稍有了解的;

第二,只要你对本国历史有所了解,那么就一定会对过往的历史抱有一种温情和敬意;

第三,因为有了这种温情和敬意,所以你不会对本国历史抱一种偏激的虚无主义,也至少不会感到现在我们已站在既往历史的最高点,而将我们身上诸多不足通通推卸于古人;

第四,当一个国家抱有上述信念的国民渐多,国家才有继续向前发展的希望。”

“对历史抱有一种温情和敬意”,这就是钱穆对待中国文化和中国历史的态度——不极端、不偏执、不虚无。

|

| 钱穆书法 |

这在当年算是一个特例——100多年前的那批90后在对待中国文化的态度上呈现出两个极端。

大部分人持“打倒孔家店”的态度。就连鲁迅先生,在当年也有“汉字不灭,国家必亡”“我以为要少——或者竟不——看中国书,多看外国书”这样的言论。

这类想法在五四前后可以说是中国青年的一种主流思潮。

而另一个极端则认为中国文化什么都好,此类观点的代表是辜鸿铭等人。

辜先生曾用英文写过一本专门介绍中国文化的书,在他的眼中,中国文化角角落落都是好的。

他为一夫多妻制辩护,他说你看,咱们中国人喝茶,1把茶壶配几个茶杯,你有见过1个茶杯配几把茶壶的吗?肯定没有。

跟这两派态度鲜明的人相比,钱穆先生站在中间,带着温情和敬意去研究和传播中国历史和中国文化,这在当时看来一点都不性感,却经受住了时间的考验。

四

钱穆还写过另一本书,叫做《中国历代政治得失》,它在今天也是一本很受年轻人喜欢的畅销书。

在当时的学术界有一种共识,就是认为中国古代的政治黑暗,民无权,国无法,所以政治改革要么全面欧美化,要么全面苏联化。

钱穆并不这么看。他写道,“我将纯从历史事实上,来比较它的好坏;根据当时人意见,来说明它的得失。”

在《中国历代政治得失》这本书中,钱穆从政府组织、考试与选举、赋税制度、国防与兵役制度四个方面,对汉唐宋明清5个朝代的政治得失进行了客观的分析和评说。

这本书流传下来,成为研究中国传统文化和政治的一本必读书。

到今天,钱穆与他同时代的那批90后学者都已故去。人们对他们的学问高低众说纷纭、争执不休,但或许真正重要的,是他们对中国历史、中国文化的思考,到今天仍在传递和延续。

其中钱穆那种带着温情和敬意去研究中国历史文化的态度,到今天仍然是值得我们借鉴的。

|

| 钱穆先生晚年 |

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号